ボブ・ディランについて私が知っている二、三の事柄

◯本名はロバート・アレン・ジマーマン。

◯「ディラン」の由来は英国の詩人ディラン・トマスから来ているそうだが、本人は否定しているらしい。

◯セカンドアルバム『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』の有名なジャケットhttp://www.sonymusic.co.jp/artist/BobDylan/discography/SICP-4707に写っている初期の恋人、スーズ・ロトロは2011年に亡くなった。

◯フォークからロックへの転換を模索していたディランと、伝統的なフォークを好むファンが丁々発止のやりとりをする場面が収録されているライブ・アルバム『ロイヤル・アルバート・ホール』。実はロンドンにある同ホールではなく、マンチェスターのフリー・トレード・ホールでの演奏である。

◯このときバックを務めていたのがザ・ホークス。後のザ・バンドである。

◯D・A・ペネベイカーが監督したディランの65年ツアーのドキュメント『ドント・ルック・バック』(1967年)のオープニング、歌詞カードを次々と投げ捨てるディラン(曲は「サブタレニアン・ホームシック・ブルース」)。ミュージックビデオの走りとしてよく知られている。

https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0

◯ディランは1973年のサム・ペキンパー監督『ビリー・ザ・キッド/21才の生涯』にビリーに憧れる少年役で出演し、音楽も担当している。劇中流れる「天国への階段」はディランの曲の中で最も多くカバーされている。

◯この曲は2001年のアメリカ同時多発テロが起こった際、全米最大のラジオ局「クリア・チャンネル(現アイハート・メディア)」が作成した放送自粛曲リストに含まれていた。

◯ザ・バンドやバーズ以外にも有名なカバーは多数あるが、ジミ・ヘンドリックス「見張り塔からずっと」、レッド・ツェッペリン「死にかけて」(ディランの演奏自体ブラインド・ウィリー・ジョンソンのバージョンのカバー)、ローリング・ストーンズ「ライク・ア・ローリング・ストーン」(本歌取り?)などがよく知られている。

◯ヘヴィメタルバンドのジューダス・プリーストは、バンド名をディランの曲名から思いついたそうだ。

◯1984年のインタビューで、「自分のやっていることが本当に理解されるには、あと100年かかるかも知れない」と語った。(文藝別冊『ボブ・ディラン』河出書房新社、2002年)

◯2007年頃、孫の幼稚園で何曲か歌ったが、怪しいじいさんだと思われて敬遠されたhttps://www.barks.jp/news/?id=1000031409

ノーベル文学賞受賞、おめでとうございます。

Y

一般男性

9月頃だったと記憶しているが、地方紙に、女優だったか女性タレントだったかが結婚するという記事が載った。その中に「相手は一般男性」とあった。

「女性の結婚相手が男性だった」では、記事にならない。仕方なく「一般」と付け足したのだろう。しかし「一般男性」とは何者か。一般の反対語は特殊となるが、世に特殊男性などというものは存在するのか。

元々どうでもいい記事だから編集の手間を惜しんで、芸能プロダクションから流れてきた情報をそのまま記事にしたのかもしれない。

全国紙で同じ記事を探すと「相手の男性は会社員」とあった。

T

三年目の初めて

四十路の英語奮闘記 その一

この5年ほど、英語にハマっています。

きっかけは、インターネットが発達した現在、英語で文章を書けたら広い世界に伝えたいことを届けられると思ったことでした。

とはいえ、その時私はすでに四十代。「今さら無理だろう」と一旦は思いとどまろうとしました。しかし思い立ったらやってみないと気が済まない性分に押されて、とにかく取り掛かることにしました。

まずは高校時代に英語の授業で慣れ親しんだ副読本から始めようと考え、世界最大のショッピングサイトで「英語 副読本」のキーワードを用いて検索しました。

けれども現れたページには、私の意図する本が見当たりません。

「あれ、副読本じゃなかったっけ?」と思い、「英語の参考書」や「英語副本」など、思い付くものをいくつか入れてみたのですが、駄目でした。もしかして「ふくどくほん」と濁るのではなく「ふくとくほん」と清音で読むのかもしれないと考え(心の底では、そんなはずはないと思ってはいましたよ)、わざわざ後者で入力し変換するということまでして検索し直してみたのですが、それも徒労に終わりました。

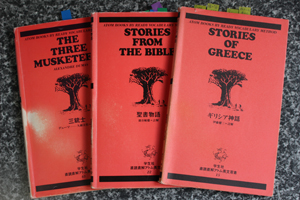

仕方なく、何かの拍子に1冊だけ出てきた『ギリシア神話』(学生社)を購入しました。カートに入れたところで、「学生社」で検索すればいいことに気付き、ようやく副読本で満たされた画面に巡り会うことができました。ほくほく顔でその中からもう2冊ほど選び、カートに追加しました。

知人の高校教諭にその話をしたところ、我々が使用していた英語の副読本など今は授業で使わないから、検索でヒットしなかったのだろうと教えてくれました。

後日、大学生や高校生の甥っ子たちに確かめてみると、「ふくどく......、何それ?」と、きょとんとされました。時の流れを痛感した瞬間でした。

とまあ、そんな時代錯誤な四十路男の英語習得に向けた奮闘記ですが、想いのまにまに、しばらく綴っていきたいと思います。

*注:「英語習得に向けた」であって「英語習得を果たした」ではないので、お間違えなきようお願い申し上げます。

もはや過去の遺物と化した「副読本」ですが、私にとっては大切な友人たちです。左の『三銃士』などは、表紙が一部色落ちするくらいお世話になりました

編集S

「家紋」発見