今年の夏は海水浴に3回もいってきました。

我が家がいくのは射水市の海老江海水浴場。

芝生広場や遊歩道、ビーチ、駐車場、トイレが完備されています。

地元住民の方で管理されているせいかとてもきれいに整備されているので

人気も高いんです。

編集 U

|

2016.09.07

|

日常

|

comment(0) |

trackback(0) |

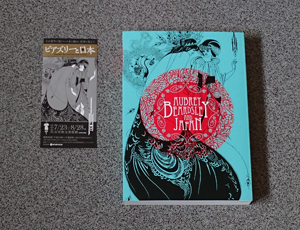

お盆に北陸新幹線に乗って金沢に行き、石川県立美術館で企画展「ビアズリーと日本」を見てきました。

ウィリアム・モリスが中世の手工業職人の世界を復古し、産業社会に対置しようとした運動は、やがて象徴主義やエキゾチシズムを取り込み、洗練されて英国アール・ヌーヴォーとなっていきました。そのアール・ヌーヴォーの代表的作家、オーブリー・ヴィンセント・ビアズリーは、「世紀末の異端児」と呼ばれ、わずか25年の生涯ながら美術史に大きな業績を残しました。劇作家オスカー・ワイルドの『サロメ』の挿絵は、皆さん一度はご覧になったことがあるかと思います。

浮世絵などの影響を受け、独自のほの暗さをたたえたビアズリーの作品が、今度は日本に逆輸入され、大正・昭和の数多くのイラストレーターやデザイナーの範となった流れがよく分かる展示でした。また『サヴォイ』や『イエロー・ブック』など、編集者としてのビアズリーの仕事も見ることが出来ました。ビアズリーと同時代に活躍したチャールズ・リケッツが出版した「ヴェイル・プレス」の作品も展示してあり、有意義な時間を過ごせました。

帰り際、ふと「ビアズリーが新幹線をデザインしたらどうなるのだろう?」と考えてしまいました。

Y

|

2016.08.29

|

趣味

|

comment(0) |

trackback(0) |

作曲家團伊玖磨のエッセイ集『なおなお・パイプのけむり』(朝日新聞社、昭和53年4月30日)、のダイレクト・メールと題した一節に、

面白い事なのだが、これらの大切でない書信、新聞、雑誌等は、申し合わせたように僕の苗字を団と略字で書いてあるのですぐにその内容がこちらにとって大切で無いものだと判る。略字のものは内容を見ずに全部捨てる。僕の名前は團であって団では無いのだから、他人宛ての手紙を読んでは悪かろうと遠慮するからである。ローマ字のもの、片仮名のもの、平仮名のものは読む。

とある。

逆の立場で、西郷隆盛の弟・西郷従道の名前に面白い逸話がある。本来は「りゅうどう(隆道)」だが、明治維新後、名前を届ける際に、訛りのためか「じゅうどう」と聞き違いされ漢字も従道と当てられた。本人は、構わず従道(じゅうどう・つぐみち)を使い続けたとある。

團伊玖磨の主張とは裏腹に、大阪府立図書館・富山県立図書館・石川県立図書館・の蔵書検索では「団伊玖磨」と出る。東京都立図書館でも8割方「団伊玖磨」と出る。

私の苗字の一字に、旧字・新字・異体字など5、6字はあるらしいが、登記簿の漢字で来ることはまずない。

T

|

2016.08.19

|

趣味

|

comment(0) |

trackback(0) |

本日、全国で話題のルマンドアイスの発売日でした!

暑さにも負けず、食べたい一心でスーパーに行ってGet!(私はコンビニに行きましたが無く、Oさんが買ってきてくださいました)

うまいっ!ルマンドパリパリっ!

森●のチョ●モナカ●ャンボより少し大きく、食べ応えあります。

6月の発表以来、新潟・北陸三県の皆さんはそわそわしていたことでしょう。

富山に生まれてよかった。久しぶりに実感しました。

ブルボンさん、他のお菓子のアイス化も待ってま~す!

(個人的にはチョコリエールアイス、アルフォートアイス希望です)

制作N

|

2016.08.08

| |

comment(0) |

trackback(0) |

今月半ばに引っ越しをしました。

初めは婦中町あたりで物件を探していたのですが、ひょんなことから西富山駅(JR高山本線)の近くに住むことになりました。緑豊かな呉羽丘陵の風と光に一目惚れしたのが、心変わりの理由の半分くらいを占めています。

新居の近所から望める光景

仕事柄と申しますか趣味のせいと言いますか、それなりの数の本と暮らしているため、引越しの際には当然彼らにも一緒に移動してもらわなければなりません。

段ボール箱や法事で頂く布地の袋、比較的丈夫そうな紙袋などを総動員して運ぶのですが、その重いこと、重いこと。

運搬に気を使う本棚も同時に移動させるため、夏の暑さも相まって、ワゴン車で2、3度往復しただけでグッタリになってしまいます。引越しに伴う雑務をこなしながらということもあり、せっかくの3連休もあっという間に過ぎてしまいました。次の週末も気合を入れた割に、期待したほどは運べませんでした。

書庫スペース。本棚と本は、まだしばらくは週末ごとに数を増していく予定です

ところで、長らく「紙の本派」を堅持していた私も必要に迫られ、昨年暮れにとうとう電子書籍リーダーを購入し、たま~にですけど、それを利用するようになっています。

紙の重量にここまで苦しめられると、「やっぱりこれからは置き場所や引越しに苦労せずに済む電子版が書籍の主流になってゆくのだろう」と認めずにはいられませんでした。

が、段ボール箱や袋から取り出して積み上げた本が目に入った時点で、ふと思うことがありました。

それらの中には、明治生まれの祖父や戦中育ちの父の蔵書がいくらか含まれているのですが、電子の本だと、血のつながりと共に伝えられるこうした書籍の系譜というべき現象が、おそらくは生じないのでしょう。

そう考えると、良い本はなるべく紙の形で手元に置いておきたいですし、良い事柄はできるだけ紙の本として残すことを周囲の方々にも勧めていかねばならないなぁ。そんな感を抱いた引越しの日の夕暮れでした。

編集S

|

2016.07.29

|

日常

|

comment(0) |

trackback(0) |

<<前のページへ

40|

41|

42|

43|

44|

45|

46|

47|

48|

49|

50

次のページへ>>