カレル・アンチェルと富山

立志式で手紙を交換します。

皆さんは「立志式」をご存知ですか? 何を隠そう、私自身初めての経験で、この式に出なければならなくなって初めてどんなものかを調べました。立志式とは、元服にちなんで15歳(数え年)を祝うもので、将来の夢や目標、決意を明らかにすることで、大人になる自覚をもってもらうための行事のようです。私が中学生の時、こんな行事はなかったと思うのですが、最近では中学校の行事として行われるところもあるようですね。

私が参加するのは、ライオンズクラブが主催する式で、親と子両方が参加して手紙の交換などを行います。さて、何を書いていいのやら、14歳ですから勉強、部活、恋愛、高校受験など、この1年の間におそらく今まで経験したことのない出来事に向き合わなければならないと思います。式が間近に迫っているというのに、ペンを手に取るまでは至っていません。結局、式当日の朝に書くことになりそうな感じです。

編集A

ゲームブック

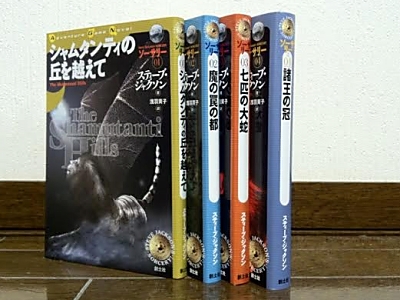

本記事の作成にあたり、何か題材にできそうなものはないかな、と実家の本棚を眺めていると、懐かしいものが出てきました。

今となっては廃れてしまった(?)ジャンル、「ゲームブック」です。自らが物語の主人公となり、架空の世界を冒険するというロールプレイングゲームを、本を媒体として行うものです。

画像はそれらゲームブックの中でも名作とされる、「ソーサリー」という4部作のシリーズです。読者は物語を読み進め、分岐点にさしかかると何択かの選択を迫られます。そこで選択した行動によって次に読み進めるページが変化していき、最終的なゴールを目指します。道中ではサイコロを振って怪物と戦闘したり、メモが必要になるような複雑な迷路を歩かされたりもします。

自分が小学生だった14~5年ほど前には、まだいくつかの作品が発行されていた記憶がありますが、ゲーム機の性能が進歩しすぎている昨今にあっては、やはり時代に逆行している遊び方だと思います。廃れてしまうのも仕方ないことだと感じますが、当時に携帯ゲーム機を買ってもらえなかった自分は、夜寝る前に、こういった本を「遊んで」いたことが楽しい記憶として残っています。

AS

海老江曳山祭りと木やり

丹波黒大豆枝豆収穫大会

快晴の10月18日(土)に南砺市井口(旧・井口村)の「丹波黒大豆枝豆収穫大会」に行ってきました。

10時スタートと書いてあったので10分過ぎに到着すると、早くも数十人の参加者が畑から枝豆を一輪車に積んで続々と帰ってきていました。

我々(家内同伴)も受け付けを済ませ、1メートルの縄を買って(2,000円)さっそく畑に向かいました。ルールは畑で刈り取った枝豆を1メートルの縄に縛れればOKというものです。縛ってみると15本くらいは楽勝で縛れます。そこから欲に目がくらんで、さらに数本縄に押し込みました。

畑から受付の場所までは農協の職員さんが運んでくれるのでよかったのですが、そこで、我が家の山の神が「枝から外して帰らないと、ゴミが増える」と言うので、枝から豆を外す作業が発生しました。これには結構時間がかかりたいへんでした。周りを見回すと同じような作業をこなしている人々の集団で、枝豆の山になっていました。

家に帰って風呂に入りビールと共に頬張ると、この苦労も一気に吹き飛ぶ美味さで大満足。採りたての黒大豆枝豆はひと味もふた味も違います。夏の仕事疲れの解消はこれしかありません。

編集:TK