女性の年齢

NHKのアナウンサーが女性に年齢を尋ねる場合、「女性に年齢を尋ねるのは失礼ですが」という枕詞が付く。男性にこの枕詞は付かない。

誰もその理由を言わないので、10人ほどの女性に失礼の訳を聞いてみた。7、8人が単に(年齢を聞かれるのは)イヤダーと答えた。1人は(年齢を聞かれても)構わないと答えた。いずれも彼女たちの気持ちを言っただけで、質問の回答にはなっていない。

最後の1人が、「女性は年齢を重ねると価値が下がるという社会通念があるからだ」と答えた。回答らしきものはこれしかなかった。

最後の1人の回答が正しいとすれば、NHKは「女性は年齢を重ねると価値が下がるという社会通念」を容認していることになるのか。

T

|

2014.11.07

| |

comment(0) |

trackback(0) |

読むまで死ねない?

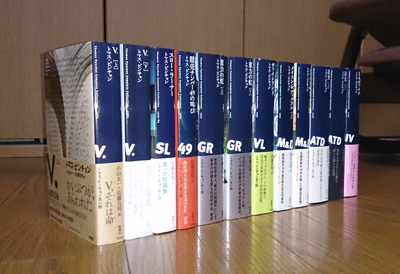

「トマス・ピンチョン全小説」(新潮社)が先月完結したので、全巻集めて写真を撮ってみました。シリーズ刊行中に本国で最新小説のBleeding Edgeが出てしまったので、「全」ではなくなってしまいました。

トマス・ピンチョンは「ノーベル文学賞候補の常連、現代の世界文学を代表する作家」と評されるアメリカの小説家です。ご存じない方は、今回出た『重力の虹』(写真左から5・6冊目)が四六変判の上下巻で1,500頁あるといえば、なんとなくその凄さが分かっていただけるかと思います。

さて、全部読み終えるのはいつになりますかね?

|

2014.10.31

| |

comment(0) |

trackback(0) |

世の便利さ

先日、NHKの子供向けテレビ番組で、グーグルを取材していた。

グーグルが研究している内容について、取材者からこれ以上便利になってどうするのだろう、という疑問がでた。

江戸時代でも、江戸幕府第8代将軍徳川吉宗が「いま諸物たらざるものもなければ、このうえ新しき製造あるべからず」と「新規製造物禁止令」を出した。板倉聖宣著『日本史再発見―理系の視点から―』によれば、第5代将軍徳川綱吉の出した「生類憐みの令」とは比較にならない悪法という。

未来の見えない人間には、いつの時代も世の中は十分に便利だと考えていたらしい。

T

|

2014.09.19

|

日常

|

comment(0) |

trackback(0) |

「爺バカ」

今年(2014)のお盆休みは私の長男に3人目の子供が誕生するため、孫の顔を見る目的で、久しぶりの東京旅行でした。

孫は責任のない可愛さがあると聞いていましたが、全くその通りで、特に二人目の女の子には自分でも驚くほどメロメロです。

自分自身が男の3人兄弟で、自分の子供も男が3人という全くの男系家族で、初めての孫は男の子だったので内心「またか?」の気持ちがあり、二人目に女の子が誕生した時には「やったー!」という気分でした。

女の子はよくしゃべるので、東京に滞在中飽きることなく話したり遊んだりしていました。

孫とは「じじチャン」「は~い」「りんチャン」「なによ~?」などと言っているだけでほのぼのとした気分になり、リフレッシュできました。

全くの爺バカです。

孫に好かれるために、お菓子やアイスをどんどん買い与えて長男に叱られていましたが、完全リフレッシュの楽しいお盆休みでした。

今年誕生した3人目は「またか!」でしたが、2年ぶりに可愛い顔を見せてもらいました。

編集:TK

|

2014.09.12

|

日常

|

comment(0) |

trackback(0) |

「防災の日」に思ったこと

昨日9月1日は、「防災の日」でした。1923年(大正12)9月1日に関東大震災が発生したこと、この日が暦の上で台風の多い二百十日に当たることから、1960年(昭和35)に制定されました。

明治・大正期のジャーナリスト、宮武外骨がその関東大震災から3週間あまりで初号を緊急出版し、以後4ヵ月にわたって発行しつづけた『震災画報』。そこには、当時の悲惨な被害の克明な記録と復興へ立ち上がる人々の力強い姿、あるいは犯罪や非道な行為に走る浅ましい姿があますところなく描かれています。その中には、物資や人員が不足する中で第1号の印刷に奮闘する外骨自身の苦労の一コマも。

......、「浅草観音の観の字と、噴火の噴が見当たりませぬ」といえば、「オイよし」と沢山ゲラ箱に無暗と詰込んである活字の中からそれを発見して渡す。天に冲すの「冲」が足りないといえば、「沖」の字の三水を二水に削って渡し、また「江」の不足には「注」の頭と横線を削り、流言の「流」がないといえば言を除き「ウソ」に代えろ、「吹聴し」がなければ「触廻り」に改めろ、というような改削融通の魂胆、......(宮武外骨『震災画報』44頁より、ちくま文庫、2013年)

活字を組んで印刷していた当時の苦労がしのばれます。現在はあらゆる情報がインターネットで瞬時にやりとりされる時代ですが、厳しい状況でもあらゆる情報を記録し、後世に伝えるために全力を注ぐという外骨の姿勢は、常に心にとどめておくべきものだと感じました。

編集 Y

|

2014.09.05

| |

comment(0) |

trackback(0) |